-

自宅ではできない時間の贅沢

自宅ではできない時間の贅沢 出張中のホテルで映画を2本観て、

合間にフラりと、ひとり焼き鳥。 -

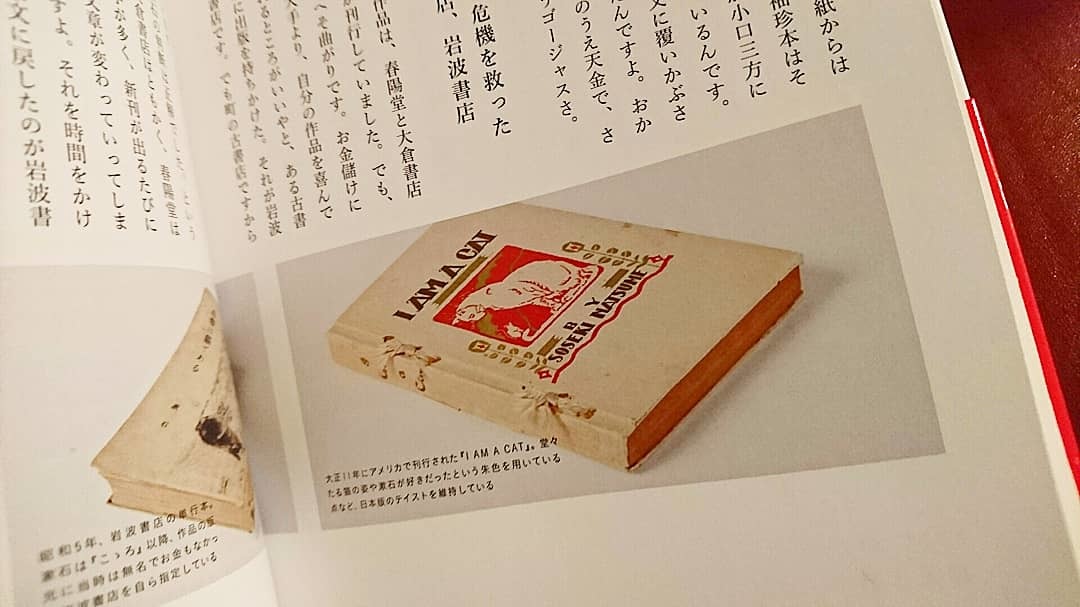

装丁道場 ~ 28人がデザインする『吾輩は猫である』 誰でも知っている文学作品だけど、

装丁道場 ~ 28人がデザインする『吾輩は猫である』 誰でも知っている文学作品だけど、

ちゃんと読んだことがある人は少ない本書を、大正11年アメリカで刊行された book design新たに手に取り愉しんでもらうために、

28人のデザイナーがそれぞれに、

本文組み、装丁、本文用紙に

創意工夫を重ねてbook design し、

その意図を詳細にプレゼンテーションする

という、おもしろい一冊。同じ題材から、

これほどバリエーションが拡がるという

人間の発想力にも感動するし、たった一冊のために、デザイン、印刷、

箔押し、特殊加工、製本、撮影するという

贅沢さに、本という無限のファンタジーを

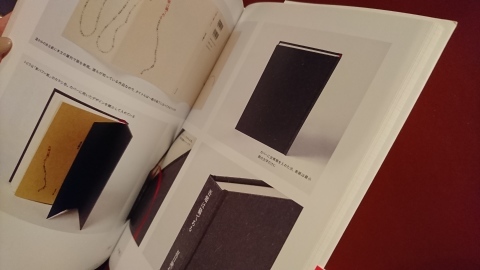

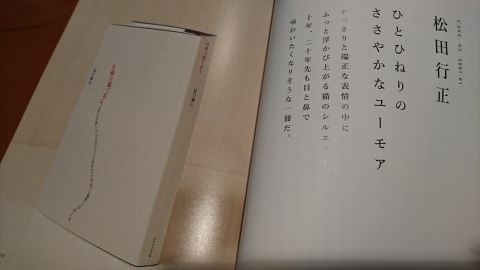

愛する、印刷業界の矜持を感じました。私が一番好きなのは、松田行正さんの作品。 大きな余白に、

大きな余白に、

最小限の情報が添えられているだけの、

究めてシンプルなデザインですが、猫の毛を想起する紙質や、

文字の羅列、配色などで、

“五感で感じさせる”

“記憶を引き出す” という技が、

巧みに投じられている。また、古代ギリシャの伝統を踏まえた、オーセンティックな思考もとりいれつつ。。。考えてみれば、

電子書籍なら全て不要な手間隙。本は、紙という資源を消費するし、

印刷は誤植という大きなリスクがある。

物流という点でも然別。全てにおいて、悲合理的なこと、この上ない。でも、作者が身を削って書いた作品を、

ブックデザイナーが知恵と工夫で

より素晴らしいものにし、印刷加工会社が形にするという、

人間くささの魅力は、AIには持ち得ない。いつの時代も、

人間にインスピレーションを与え、

人生の師となる名著は、

魅力的な装丁でドレスアップしてほしいと

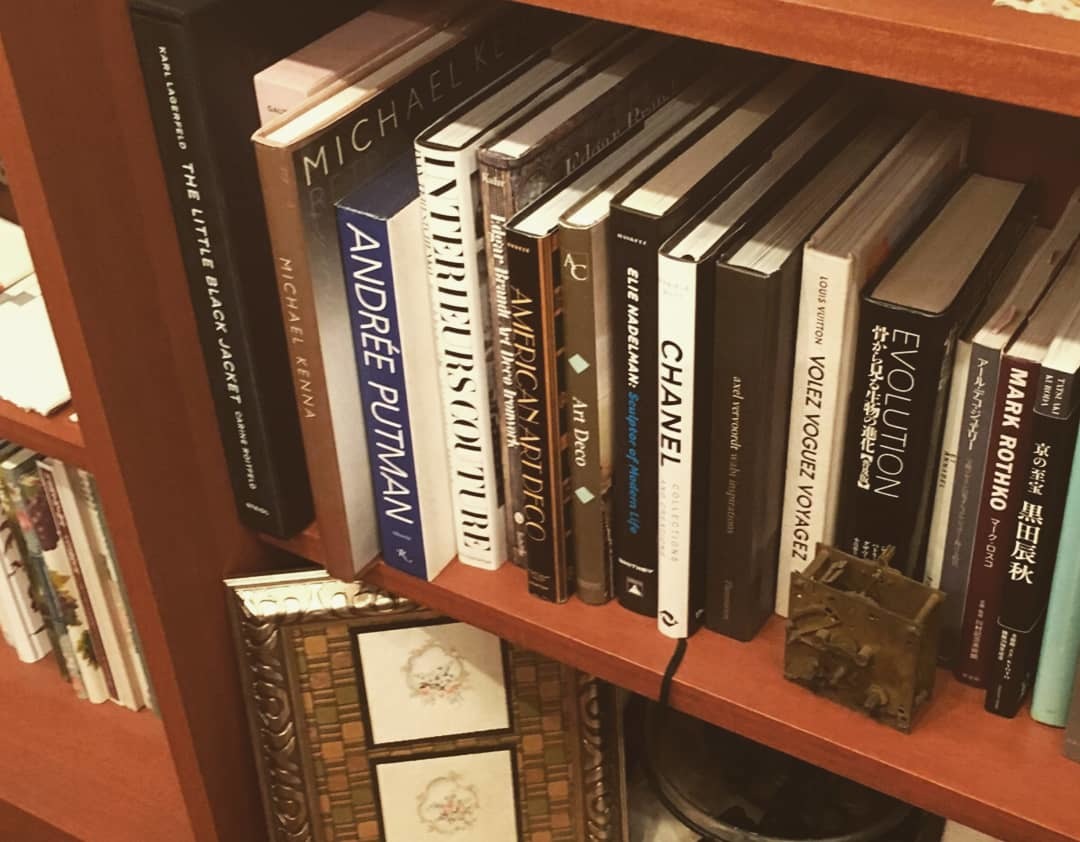

願うばかり。この写真は、京都の素敵なマダムが営まれるお店の本棚 -

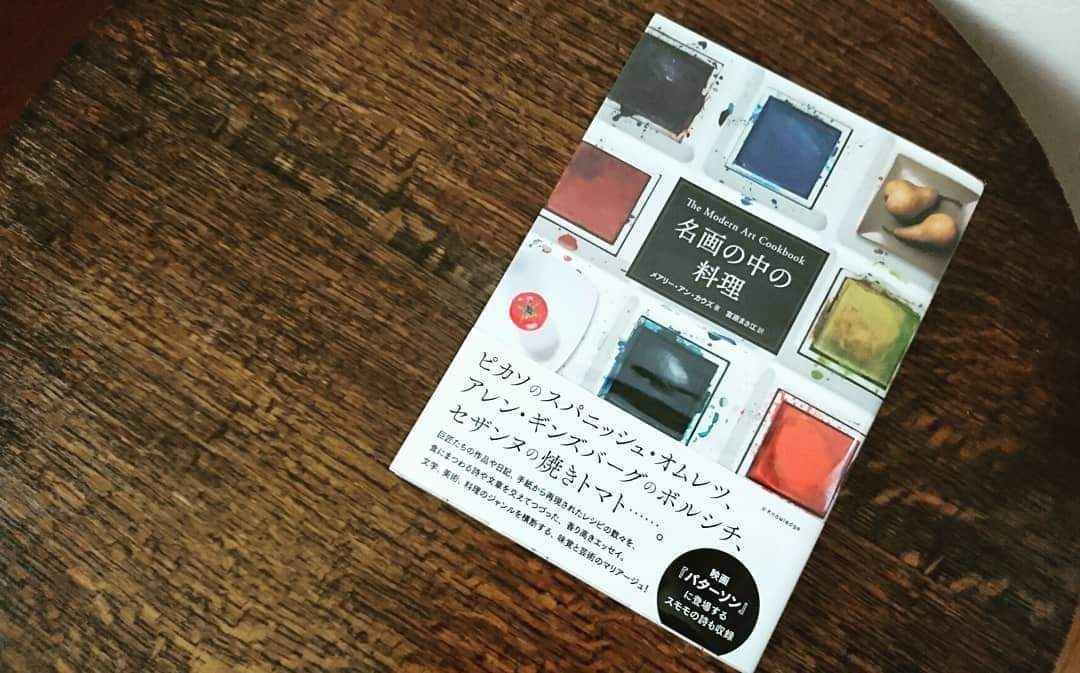

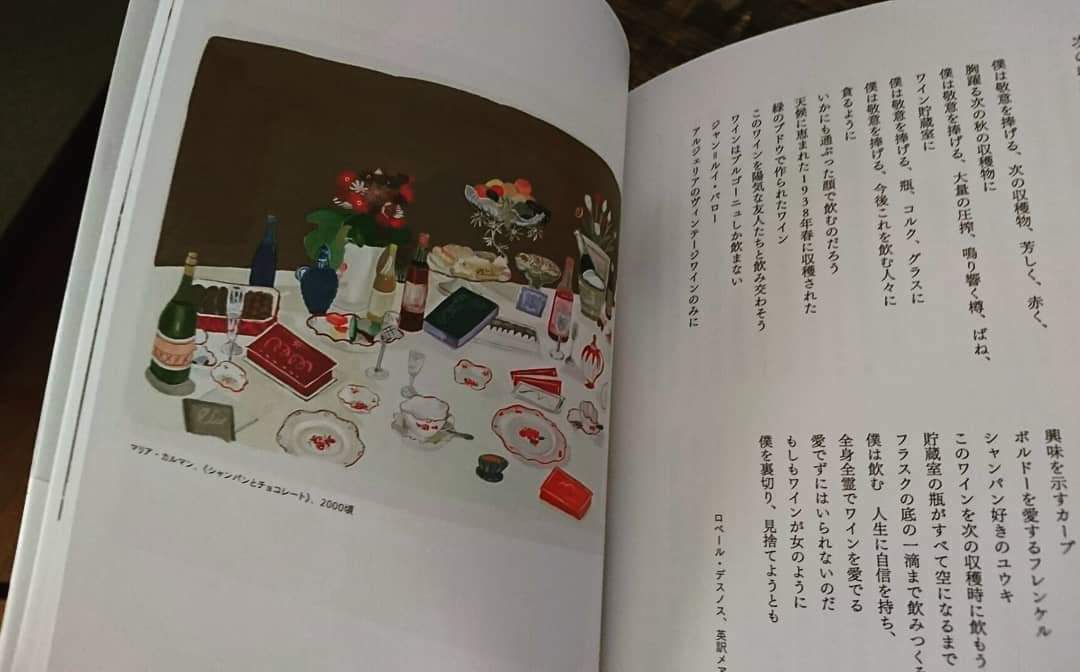

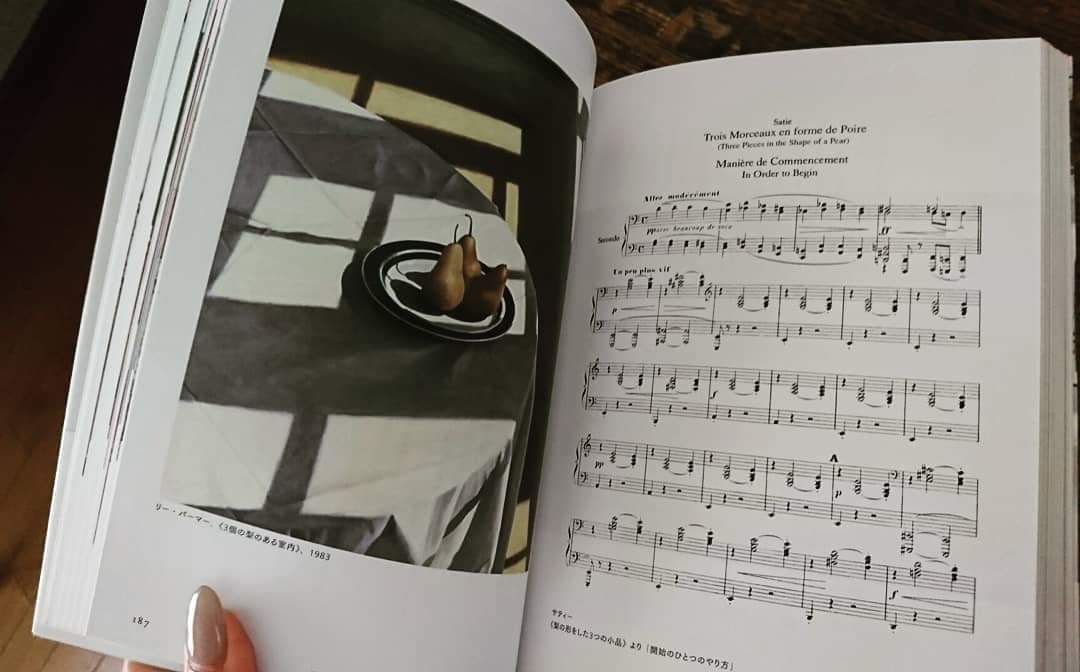

名画の中の料理

名画の中の料理 yummybooks の青空市で見つけた一冊。

世界的名画や写真~未発表の作品と、

食べ物にまつわる文学や詩の引用が、

お料理のフルコースと同じ順に、

溢れるほど豊かな情報量で紹介されていて、ページをめくるごとに、

本や画集でしか知らない文豪や画家たちと、テーブルを囲み、

一緒に愉しく食事をしながら

親交を深めている気分になる一冊。人生における歓びって、

食、旅、仕事、愛 のなかにある美しさに

五感が刺激され、心が動く時間に他ならない。そしてそれは、特別な場所ではなく、

身近なところにあるもの。『ありふれたもの(すぐに忘れ去られるもの)こそ、

鮮やかな記憶を呼び起こしてくれた』

ジョセフ・コーネル 1946年官能は、全てを超えて繋がっている。

-

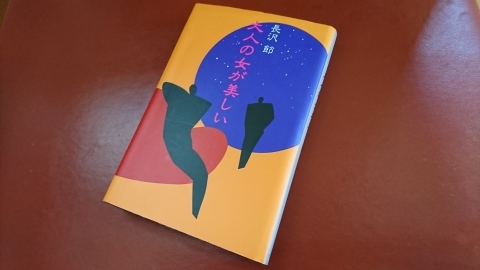

大人の女が美しい ~ 長沢節 (ながさわ せつ) 孤独が健全に機能して心の飢えをつくり出したとき、人はそれを「淋しい」というのであって、淋しくなることは素晴らしいことでなければならない。『 仕事の本質は愛である~の章より抜粋 』著者の長沢 節(ながさわ せつ)氏は、1917年生まれ。100年前の日本に生まれ、戦後、ファッション・イラストレーターの第一人者として活躍し、主宰するセツ・モード・セミナーからは、花井幸子、金子功、川久保 玲、山本耀司、早川タケジなど、日本のファッション、広告、雑誌界の第一線で活躍するクリエーター達を多数、輩出しました。この本は、初版が1981年で、それ以前から連載したものをまとめているので、およそ40年ほど前に書かれた文章になります。ところが、書かれていること一つ一つは、現代の最先端のクリエーターが、昨夜、書いたかのように瑞々しく、微塵の古くささも感じない。風俗の語りのなかに、テレビジョンが自宅にやって来た話が出て、ああそうか、そんな時代ですね。と、ようやく思いだすほど、思考そのものは、むしろ、胸をすく凛々しい潔さで、たまらない新しさを感じてしまう。今年、手にしたこの一冊を、すでに三回読み返し、紡がれる言葉を反芻しながら、インストールしたい自分が存在しました。著者が男性ということすら最初は知らず、何の先入観もないまま始まった出会いですが、行間から語りかけるカリスマ性が途方もなく、何故そんなに惹き付けるのかを考えてみると、誰かのお仕着せでなく、ひとの顔色も伺わず、正しさや責任にも縛られず、のびのびとした精神から、固有の美学が無邪気に語られていて、そんなスタイルがむしろ、大人だけが行使できる当然の権利であり、本物の自由に思えてくる。つまり、身を縛らない物質の自由(freedom)ではなく、社会的に独立した精神の自由(liberty)を、感じるのです。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━文中より「父母の愛は全ての愛の基本」などという、昔からのいい伝えがいかにインチキかということも知っておいていいと思う。むしろ、人間の本当の愛は、父母兄弟などという、分身の愛(エゴイズム)を一刻も早く断ち切ったところから始まるのだと思いたい。つまり籠の中から外へ翔び立った瞬間に人は自分の孤独な存在に気づくと思う。胃袋が餌に飢えるように心も飢えるのに気づくのである。心の飢えは他人を求め、他人を食らうことでしか癒されないが、私たちはそれを「愛」と呼んでいるのだ。他人と世界は同義語だが、世界の中から特定の個人を選んで食べる愛を「恋愛」というならば、世界そのものと直接関わる愛を「仕事」と呼んでいる。だから仕事が生きがいというのは嘘ではないし、世界と一人の個人との深い関わりをつける「仕事」をすることでのみ孤独の飢えは満たされるわけだ。だから人は死ぬまで他人を求め、仕事を求め続けるのであって、決して途中でやめたり、休んだりはしないのである。~中略孤独が健全に機能して心の飢えをつくり出したとき、人はそれを「淋しい」というのであって、淋しくなることは素晴らしいことでなければならない。『 仕事の本質は愛である~の章より抜粋 』

大人の女が美しい ~ 長沢節 (ながさわ せつ) 孤独が健全に機能して心の飢えをつくり出したとき、人はそれを「淋しい」というのであって、淋しくなることは素晴らしいことでなければならない。『 仕事の本質は愛である~の章より抜粋 』著者の長沢 節(ながさわ せつ)氏は、1917年生まれ。100年前の日本に生まれ、戦後、ファッション・イラストレーターの第一人者として活躍し、主宰するセツ・モード・セミナーからは、花井幸子、金子功、川久保 玲、山本耀司、早川タケジなど、日本のファッション、広告、雑誌界の第一線で活躍するクリエーター達を多数、輩出しました。この本は、初版が1981年で、それ以前から連載したものをまとめているので、およそ40年ほど前に書かれた文章になります。ところが、書かれていること一つ一つは、現代の最先端のクリエーターが、昨夜、書いたかのように瑞々しく、微塵の古くささも感じない。風俗の語りのなかに、テレビジョンが自宅にやって来た話が出て、ああそうか、そんな時代ですね。と、ようやく思いだすほど、思考そのものは、むしろ、胸をすく凛々しい潔さで、たまらない新しさを感じてしまう。今年、手にしたこの一冊を、すでに三回読み返し、紡がれる言葉を反芻しながら、インストールしたい自分が存在しました。著者が男性ということすら最初は知らず、何の先入観もないまま始まった出会いですが、行間から語りかけるカリスマ性が途方もなく、何故そんなに惹き付けるのかを考えてみると、誰かのお仕着せでなく、ひとの顔色も伺わず、正しさや責任にも縛られず、のびのびとした精神から、固有の美学が無邪気に語られていて、そんなスタイルがむしろ、大人だけが行使できる当然の権利であり、本物の自由に思えてくる。つまり、身を縛らない物質の自由(freedom)ではなく、社会的に独立した精神の自由(liberty)を、感じるのです。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━文中より「父母の愛は全ての愛の基本」などという、昔からのいい伝えがいかにインチキかということも知っておいていいと思う。むしろ、人間の本当の愛は、父母兄弟などという、分身の愛(エゴイズム)を一刻も早く断ち切ったところから始まるのだと思いたい。つまり籠の中から外へ翔び立った瞬間に人は自分の孤独な存在に気づくと思う。胃袋が餌に飢えるように心も飢えるのに気づくのである。心の飢えは他人を求め、他人を食らうことでしか癒されないが、私たちはそれを「愛」と呼んでいるのだ。他人と世界は同義語だが、世界の中から特定の個人を選んで食べる愛を「恋愛」というならば、世界そのものと直接関わる愛を「仕事」と呼んでいる。だから仕事が生きがいというのは嘘ではないし、世界と一人の個人との深い関わりをつける「仕事」をすることでのみ孤独の飢えは満たされるわけだ。だから人は死ぬまで他人を求め、仕事を求め続けるのであって、決して途中でやめたり、休んだりはしないのである。~中略孤独が健全に機能して心の飢えをつくり出したとき、人はそれを「淋しい」というのであって、淋しくなることは素晴らしいことでなければならない。『 仕事の本質は愛である~の章より抜粋 』 -

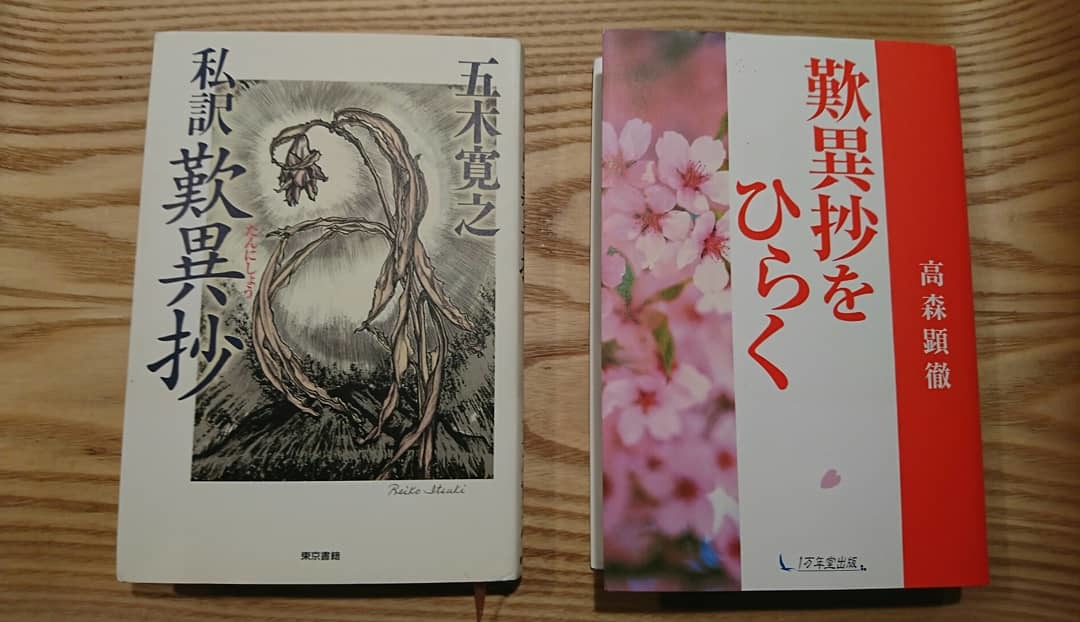

人生最後の読書

人生最後の読書 実家で寛いでいて、ふと思った。

『 父は人生の最後に、

どんな本を読んでいたのかな 』母に訊ねたら、

ピアノの上におかれた二冊の本を

手渡されました。一冊は『歎異抄をひらく』

高森顕徹さんの書。奇しくも今、私も五木寛之さんの

『私約 歎異抄』を読んでいて、

何だか父に導かれたような気持ちに

なりました。同じ『歎異抄』に関わる本でも、

父の選んだ一冊のほうが、より正統派で、

私の目には、自由すぎる父に

見えていたけれど、

意外に(失礼ながら・笑)、

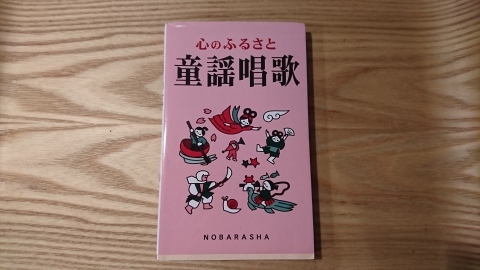

真面目で王道を愛する人だったのかも。もう一冊は『童謡唱歌』

栞が挟まれていたページは、

『小鳥のように』というドイツ民謡でした。 -

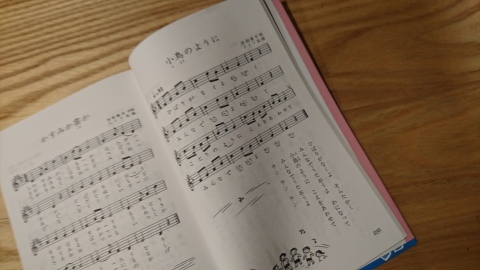

人生論ノート / 三木清 ~ 幸福について 機嫌がよいこと、丁寧なこと、

人生論ノート / 三木清 ~ 幸福について 機嫌がよいこと、丁寧なこと、

親切なこと、寛大なこと、等々

幸福はつねに外に現れる~ 中略 ~鳥の歌うが如く、おのずから外に現れて

他の人を幸せにするものが真の幸福である~ 幸福について ~ 人生論ノートより…………………………………………………………………………………………名作と言われる本は、

若いころに出来るだけ読んでおくべき。

と、つくづく思う。当時、全然理解できなかったという

事実そのものが、とても貴重だから。まさにその通り。

印象とは、虚栄のために

外見を見栄え良く整える・・・・

ということではなく、外見を整えることで

自分の清々しい心が外に現れ、

その結果、

他人を幸せにするということ。自分ひとりが満たされる幸せは

限度があるけれど、

自分の何かしらの能力で

他人を満たす幸せは

限度がないものだから。若いころ、全然理解できなかった言葉が

心にしみるというのは、

年を重ねてこそのご褒美です。 -

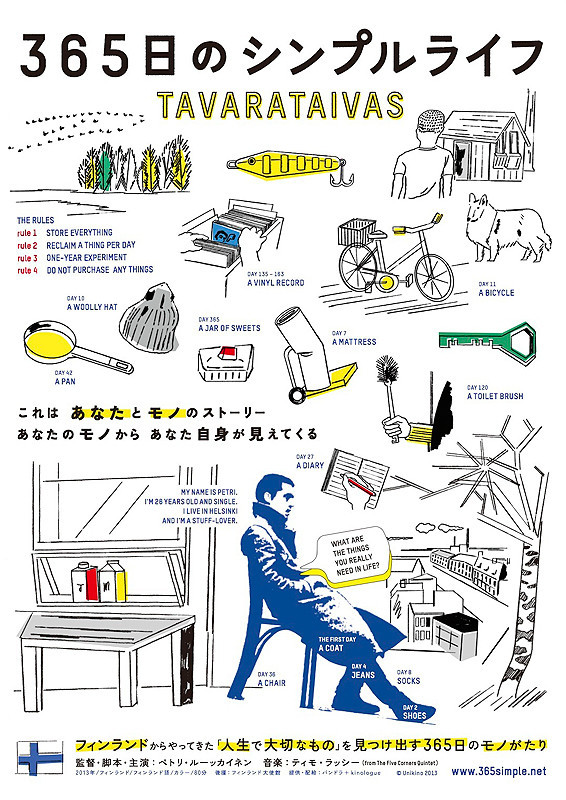

365日のシンプルライフ ~ フィンランド 2013年 主人公は、ヘルシンキにすむ青年ペトリ。彼は、恋人と別れたことをきっかけに、ある実験を行うことを決めます。● 自分のすべての持ち物を倉庫に預ける。● 一日一つだけ、必要なものを倉庫から持ち帰る。● 食べ物以外、なにも買わない。● これを一年、続ける。真冬のヘルシンキで、素っ裸から一日目が始まり、拾った新聞紙で身体を隠して、倉庫へ走るペトリ。生活に本当に必要なものを、一つずつ、考えながら持ち帰る。最初に手にしたものは、ロングコート。裸にまとえば、外も歩ける。毛布がわりに、暖もとれる。シャワーのあと、身体も拭ける。そもそも洋服とは、寒さや日光から身体を守るために必要もので、その基準からはみ出したものがファッション。洋服は生活に必要だけど、ファッションは生活を楽しむために必要なもの。その住み分けすら、モノに溢れた暮らしのなかで、私たちは、忘れてしまいがちです。365日、お祖母さんや、友人たちや、新しい恋人との関わりのなかで、人生におけるモノの役割を、考え続けるペトリ。そして観る側もまた、ペトリと一緒に、自分にとって、本当に必要なものを考える時間になります。以前、女友達数人で、洗濯機、冷蔵庫、掃除機が一度に壊れて、一つしか買えないとしたら、何にする?というテーマで会話したことを思い出しました。答えも、理由も、みんなバラバラ。ちなみに私の答えは、掃除機でしたが、掃除機を選んだのは、ひとりだけ。生活における価値基準はそれぞれで、何を選ぶかよりも、選んだ理由のほうが、ずっと大事。あるはずのものを、一度手放すと、自分の人生において、本当に大切にしたいものが見えてくる。この映画は、モノを手放すことが大事なのではなく、モノを選ぶなかで、自分はどう生きたいのか、その意思を問うことの大切さを伝えるお話でした。

365日のシンプルライフ ~ フィンランド 2013年 主人公は、ヘルシンキにすむ青年ペトリ。彼は、恋人と別れたことをきっかけに、ある実験を行うことを決めます。● 自分のすべての持ち物を倉庫に預ける。● 一日一つだけ、必要なものを倉庫から持ち帰る。● 食べ物以外、なにも買わない。● これを一年、続ける。真冬のヘルシンキで、素っ裸から一日目が始まり、拾った新聞紙で身体を隠して、倉庫へ走るペトリ。生活に本当に必要なものを、一つずつ、考えながら持ち帰る。最初に手にしたものは、ロングコート。裸にまとえば、外も歩ける。毛布がわりに、暖もとれる。シャワーのあと、身体も拭ける。そもそも洋服とは、寒さや日光から身体を守るために必要もので、その基準からはみ出したものがファッション。洋服は生活に必要だけど、ファッションは生活を楽しむために必要なもの。その住み分けすら、モノに溢れた暮らしのなかで、私たちは、忘れてしまいがちです。365日、お祖母さんや、友人たちや、新しい恋人との関わりのなかで、人生におけるモノの役割を、考え続けるペトリ。そして観る側もまた、ペトリと一緒に、自分にとって、本当に必要なものを考える時間になります。以前、女友達数人で、洗濯機、冷蔵庫、掃除機が一度に壊れて、一つしか買えないとしたら、何にする?というテーマで会話したことを思い出しました。答えも、理由も、みんなバラバラ。ちなみに私の答えは、掃除機でしたが、掃除機を選んだのは、ひとりだけ。生活における価値基準はそれぞれで、何を選ぶかよりも、選んだ理由のほうが、ずっと大事。あるはずのものを、一度手放すと、自分の人生において、本当に大切にしたいものが見えてくる。この映画は、モノを手放すことが大事なのではなく、モノを選ぶなかで、自分はどう生きたいのか、その意思を問うことの大切さを伝えるお話でした。 -

銀色夏生『片思い』に想う 人はがんばっていると、出会う人が変わります。

銀色夏生『片思い』に想う 人はがんばっていると、出会う人が変わります。

今まで出会ったことのないすごい人や、

心が震えるほど憧れる人に出会う機会が増える。

すると、到底追いつけない格差に打ちひしがれて、これまで自分が人生を雑に扱ってきた後悔だとか、残りの人生の短さへの憂いだとか、能力の低さだとか、弱いところを責められる。

まさに『片思い』の状態。対等になって『両思い』になりたいのに、

現実は遠すぎて、心が疲弊する。

でもそれは、自分をよく知る機会であり、

コンプレックスを克服し、

成長させるための試練なのだと思うと、

少しだけ、心穏やかになるのではないだろうか。

がんばっていなければ『片思い』もしなくて済む。

でも、ネガティブな感情も、人生の味わいであり、

深みなのだと思うと、涙が出るほどの苦しさを知らない人生は、味気なくてつまらないとも思う。

『片思い』のつらさに出会うときは、

新しいステージに到着した証なのでしょう。~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~『 片思い 』 銀色夏生

片思いってどうして存在するのだろう、

誰かを本当に心から好きになったら

その思いはかなうんじゃないかなと私は思ってたけど、

今は片思いにも意味があるんだと思う。成就しない恋心は、

つきあうという実践を伴わなくていい

脱コンプレックスのための自己成長の機会かもしれない。好きになった理由が

自分のコンプレックスからだと、

その恋はたとえ成就してもつらいものになるだろう。神様の配慮かも。

私はいつも、

自分の弱いところにくるなあ、

弱いところを責められるなあと思っていたけど、

弱いからくるんだ。弱さがなくなるまで、

いつまでもくるんだ。

自分の弱さを知って、その部分を成長させろってことだ。いちばん弱いところに来るものが

いちばん大きく、

いちばん手強い。片思いは、自分を知る機会だと思って

乗り越えましょう。自分のコンプレックスを乗り越えた時、

片思いも消えてるはず。 -

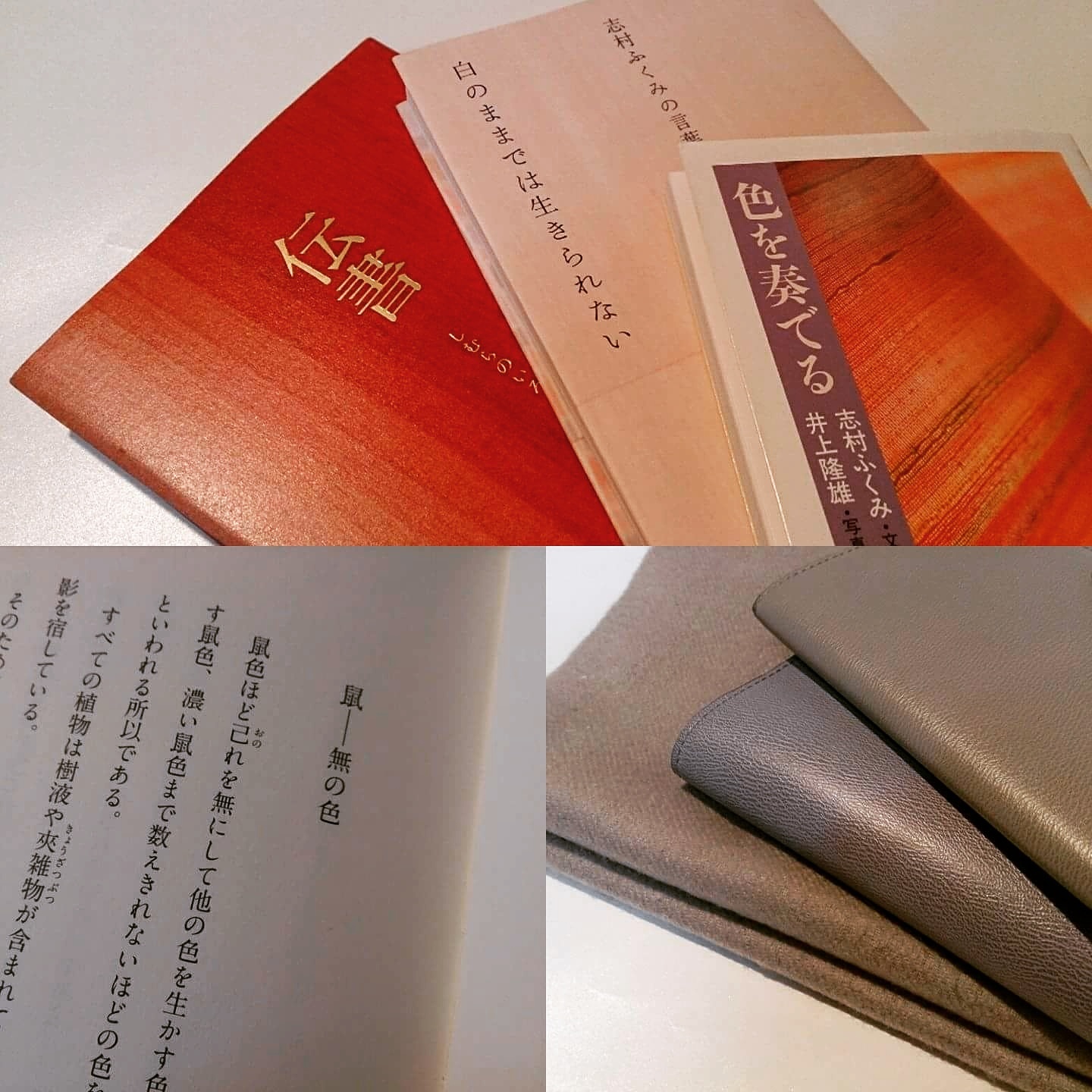

白のままでは生きられない~志村ふくみ 忙しさに気持ちが渇くとき、

白のままでは生きられない~志村ふくみ 忙しさに気持ちが渇くとき、

ページを開きたくなるのが、

染織作家の志村ふくみさんの著書。色彩という視覚を、聴覚や嗅覚、触覚で

表現する志村さんの深みに

今日も心の根っこが癒されました。

私は二十歳の振り袖も銀鼠色を選ぶほど、

昔から鼠色が好きな娘でしたが、

今も身の回りを見渡すと、鼠色がいっぱい。

鼠色の懐の深い、控えめで多様な美しさに、

狭量の私はずっと憧れ続けているのかも知れない。私の今日の気持ちが立ち止まったのは、『 鼠~無の色 』の頁。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

鼠色ほど己を無にして

他の色を生かす色は他にはない。(中略)

鼠色の持つ控えめな許容量のある豊かさは、

我々現代人を包み込む懐の深さを感じさせ、

内面性のある色として愛されているのである。音階でいえば半音階である。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2018年の冬、金沢は大雪で無彩色の世界でした。 -

白のままでは生きられない

白のままでは生きられない